BtoB企業の効率的なリード獲得方法は?顧客層ごとのポイントやおすすめのサービス

顧客の獲得を目指すにあたって重要となるものが「リード獲得」です。重要性は理解しているもののリード獲得がうまくいかないとお悩みの担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

- BtoBにおすすめのリード獲得方法を知りたい人

- 「見込み客」を分類分けしてアプローチを行いたい人

- リード獲得を効率的に行いたい人

この記事では、BtoB企業が効率的にリード獲得を行う際に押さえておきたいポイントをご紹介します。

BtoB企業の営業担当者様などは、ぜひ参考にしてください。

データ分析、UX/UI設計に基づく戦略とデザインで伝えたい価値を伝わるカタチに。

ビジネス成果に貢献するWebサイト制作・構築を提供します。

BtoBにおすすめのリード獲得の手法

リード獲得を目指すときは、BtoBにおすすめの手法があります。なかでも上記の6つの手法がおすすめです。

リード獲得にはさまざまな手法が存在しますが、自社の目的と環境に適した手法を選ぶことが大切です。手法ごとにメリットとデメリットがあるため、事前に理解しておきましょう。

見込み客の見つけ方については以下も併せてご覧ください。

テレアポ/飛び込みなどの営業

代表的なリード獲得の手法として、まずは電話による営業が挙げられます。テレアポとは、自社のターゲットとなる顧客リストに基づき、電話を掛けて営業をかける手法です。会話でアプローチを行うため、メールなどの文面と違い感情の抑揚が伝わりやすく獲得につながります。テレアポによるアプローチの場合、決定権を持つキーマンとなる人物と話せることが望ましいとされています。

飛び込みによる営業の場合、より直接的なアプローチができます。直接会い相手の顔を見て話せるので、信頼関係を築きやすいことが特徴です。ただし、他の手法と比べると多くの方に発信できないため、効率は良くありません。先方へ訪問するために移動もしなければならず、時間と労力が必要です。

広告出稿

リード獲得には折込チラシやWeb広告のように、広告を出稿する手段もあります。広告にもさまざまな種類がありますが、近年では効率の良さからWeb広告が広く用いられています。Web広告は、細かくターゲットを設定できることが特徴です。ユーザーの閲覧履歴などを確認できるため、地域や年齢、趣向に合わせてピンポイントで広告を発信できます。

また、自社の商品やサービスに対しもともと興味がある方に絞って広告を発信できるので、成約率も高く費用対効果がよいこともメリットです。発信した広告については、データを集めることが可能なため、効果を検証しやすく、迅速に対策を取ることもできます。

DM

DM(ダイレクトメール)もよく用いられる手法です。現在は、郵送やEメールによる発信が主流となっています。DMは、一度に多くの情報を発信できることが特徴です。情報量が多い分共感を得やすく、ターゲットの需要にフィットしたアプローチをすれば、さらに効果を高めることができます。

郵送やメールは開封してもらえない可能性があるため、注意が必要です。特にEメールの場合では、拒否設定をされていると届かないケースもあります。開封してもらえないと、情報が全く伝わりません。開封してもらうには、何かしらの工夫をする必要があります。

コンテンツマーケティング

コンテンツマーケティングとは、顧客にとって有益な情報(コンテンツ)を配信し、そのコンテンツからWebサイトへの流入を狙い、最終的な成果へとつなげる手法です。情報量は必要になりますが、商品やサービスの魅力をうまく伝えることで、十分な集客効果が期待できます。

また、自社ブランドを高める効果に期待できることもメリットです。一度制作したコンテンツは、自社の資産として残ります。魅力的なコンテンツを作成していけば、話題性も高くなり広告効果も高まるでしょう。結果的には、集客やサービスの利用にも期待できます。

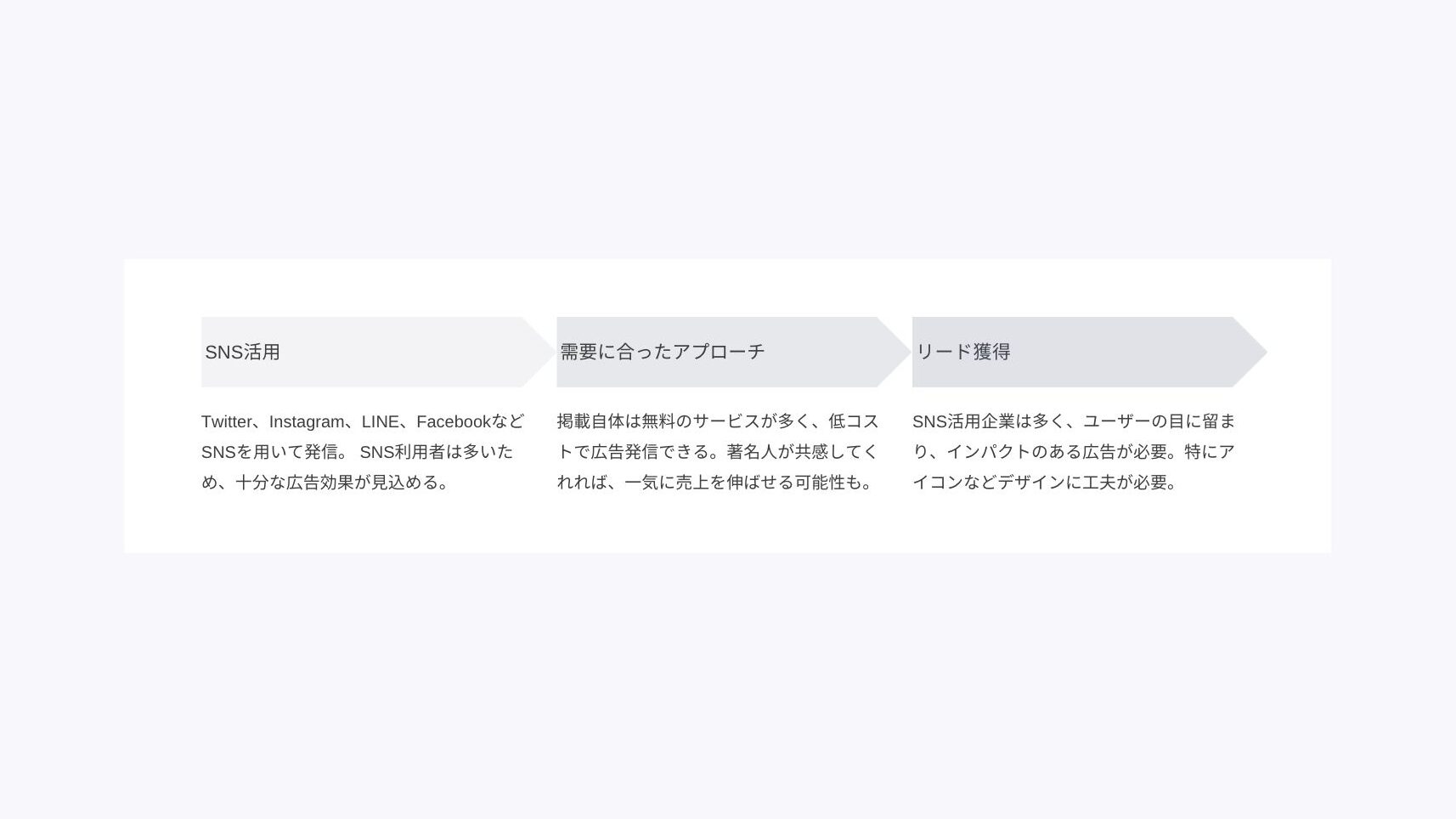

SNSマーケティング

近年では、TwitterをはじめInstagramやLINE、およびFacebookなど、SNSを使った手法も多く利用されています。SNSを利用する方はとても多いため、十分な宣伝効果が見込めるでしょう。

掲載自体は無料のサービスが多く、低コストで情報を発信できることも魅力です。さらに著名な方が共感してくれた場合には、瞬く間に情報が拡散していき、一気に売上を伸ばせる可能性もあります。

より多くのユーザーに見てもらうには、興味を惹くようなインパクトのある情報が必要になります。特にページの看板ともいえるアイコンなどは、デザインに工夫をしましょう。

展示会

新しい商品やサービスのイベント、展示会もリード獲得手法のひとつです。商品やサービスに興味を持った来場者に対して、商品説明や商談をして購入へとつなげます。

展示会の場合には、「カーイベント」などのように、イベントテーマが設定されていることがほとんどです。もともと興味のある方が来場されるので、商談も進めやすく高い軽率での成約にも期待できます。ただし、来場者に立ち止まってもらうためには、ブースの展示方法などに工夫を凝らす必要があります。

展示会は、コストと労力が掛かることがデメリットです。ブースを設置するには、参加費などが発生します。当然ですが商品を展示するためには、運搬しなければならないため、運搬費も必要です。展示会は成約につながりやすいですが、費用対効果はきちんと計算しておきましょう。

BtoBの見込み客を分類してみよう!種類ごとの解説

リード獲得をするためには、見込み客に対して適切にアプローチを行うことが必要です。的外れなアプローチを行っても、効率的なリード獲得は見込めません。

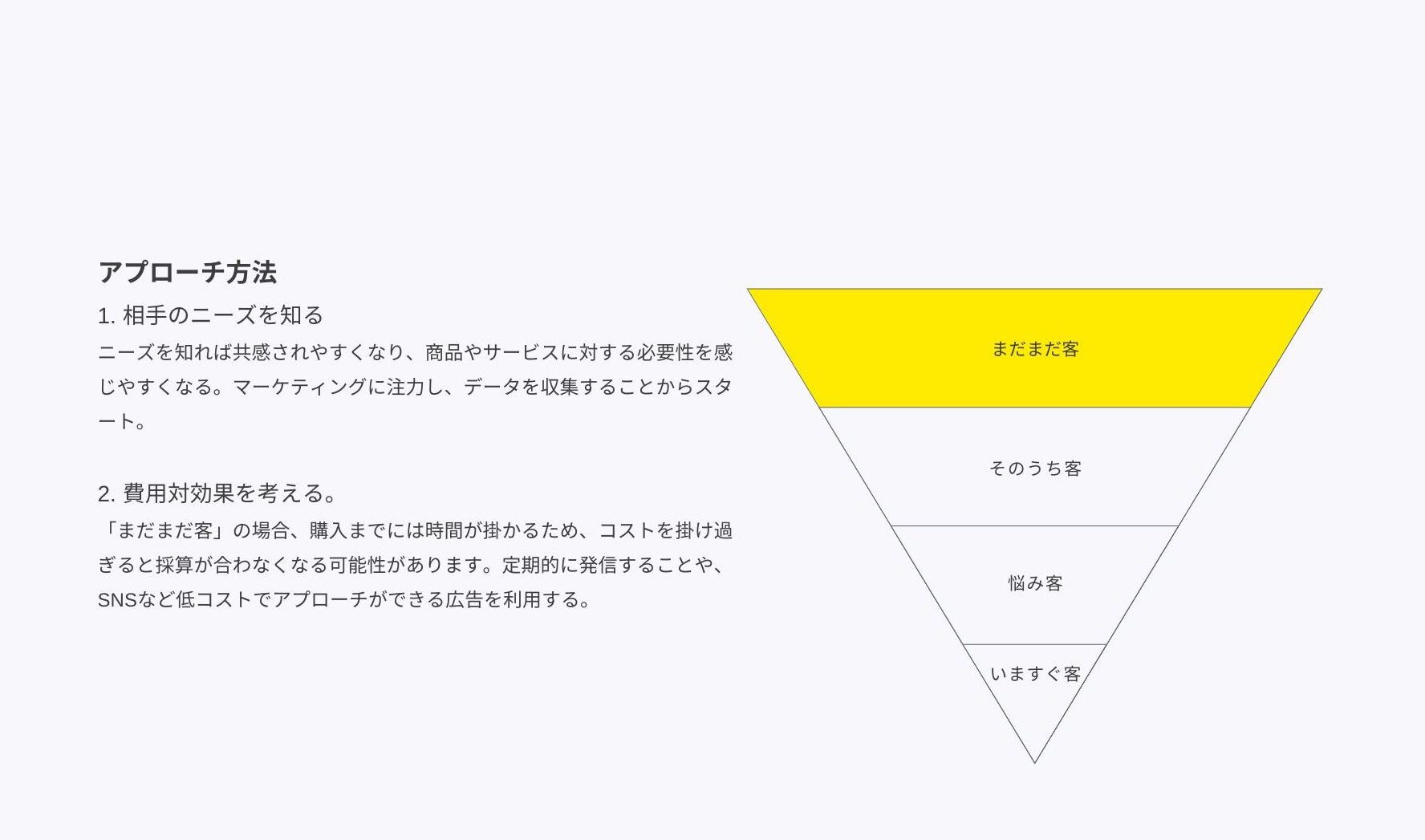

見込み客は、大きく分けて4つの種類に分類できます。種類ごとに特徴があるため、ポイントをおさえておくことでアプローチが効率よくおこなえます。きちんとアプローチができれば、次のステップにつなげやすく、購入や成約などの成果にも期待できるでしょう。

まだまだ客

購入意欲が低いお客様は、「まだまだ客」に分類されます。現状では「興味があるだけ」程度の関心しかないため、アプローチしても反応は少なく、購入や利用には至りにくい状態です。次なるステップに進むためには、購入意欲をさらに高める必要があります。スタッフや商材を活用して積極的にアプローチを行いましょう。

アプローチをする際は、はじめに相手のニーズを知ることが大切です。ニーズに合わせてアプローチをすれば、共感されやすく商品やサービスに対する必要性を感じやすくなります。

必要性を感じることができれば、購入意欲も高くなるはずです。より正確なニーズを知るためにも、マーケティングに注力して、データを収集することなどからスタートしましょう。

ただし、費用対効果を考えることが必要です。「まだまだ客」の場合、購入までには時間が掛かるため、コストを掛け過ぎると採算が合わなくなる可能性があります。購入意欲がすぐに高まることは少ないので、定期的に発信することが大切です。コストを掛け過ぎないようにするには、SNSなど低コストでアプローチができる広告を利用するとよいでしょう。

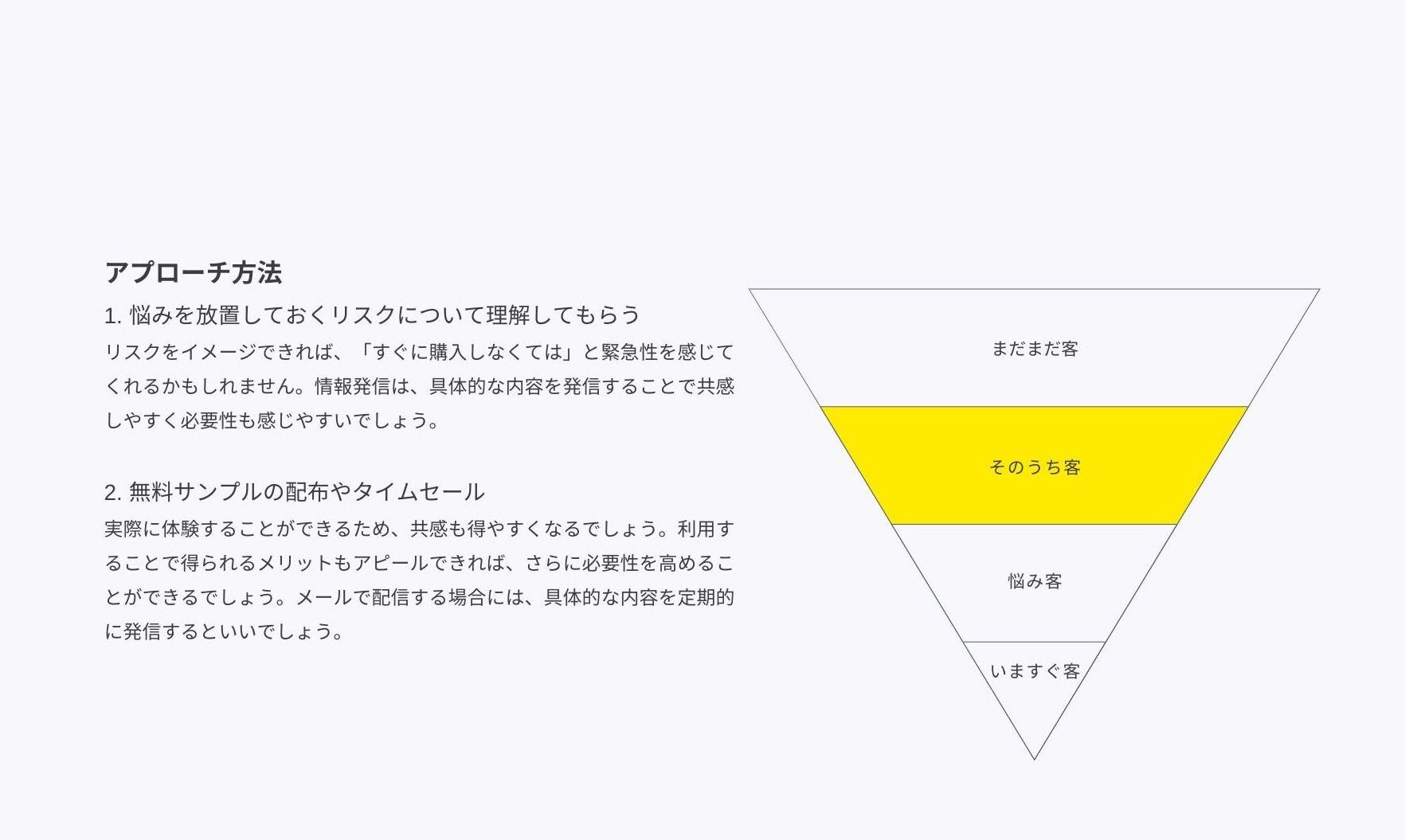

そのうち客

「まだまだ客」の次なるステップといえる分類が「そのうち客」です。まだまだ客よりも、商品やサービスの必要性を感じています。必要性は感じている一方で、今すぐに必要と思っているわけではないため、利用を先延ばしにしている状態です。アクションを起こしてもらうためには、さらに購入意欲を高める必要があります。

「そのうち客」の購入意欲を高めるときは、悩みをそのまま放置しておくリスクについて、理解してもらうことが効果的です。将来的なリスクをイメージできれば、必要性が高まる可能性があります。場合によっては、「すぐに購入しなくては」のように、緊急性を感じてくれるかもしれません。情報を発信する際は、具体的な内容を発信することがおすすめです。共感しやすく必要性も感じやすいため、購入意欲につながるでしょう。

「そのうち客」へのアプローチには、無料サンプルの配布、およびタイムセールなどがよく用いられています。同時に利用しないことのリスクを伝えることで、利用者にとってより必要性を感じさせることが目的です。サンプルや試用期間を設けると、実際に体験することができるため、共感も得やすくなるでしょう。利用することで得られるメリットもアピールできれば、さらに必要性を高めることに期待できます。メールで配信する場合には、具体的な内容を定期的に発信することが望ましいでしょう。

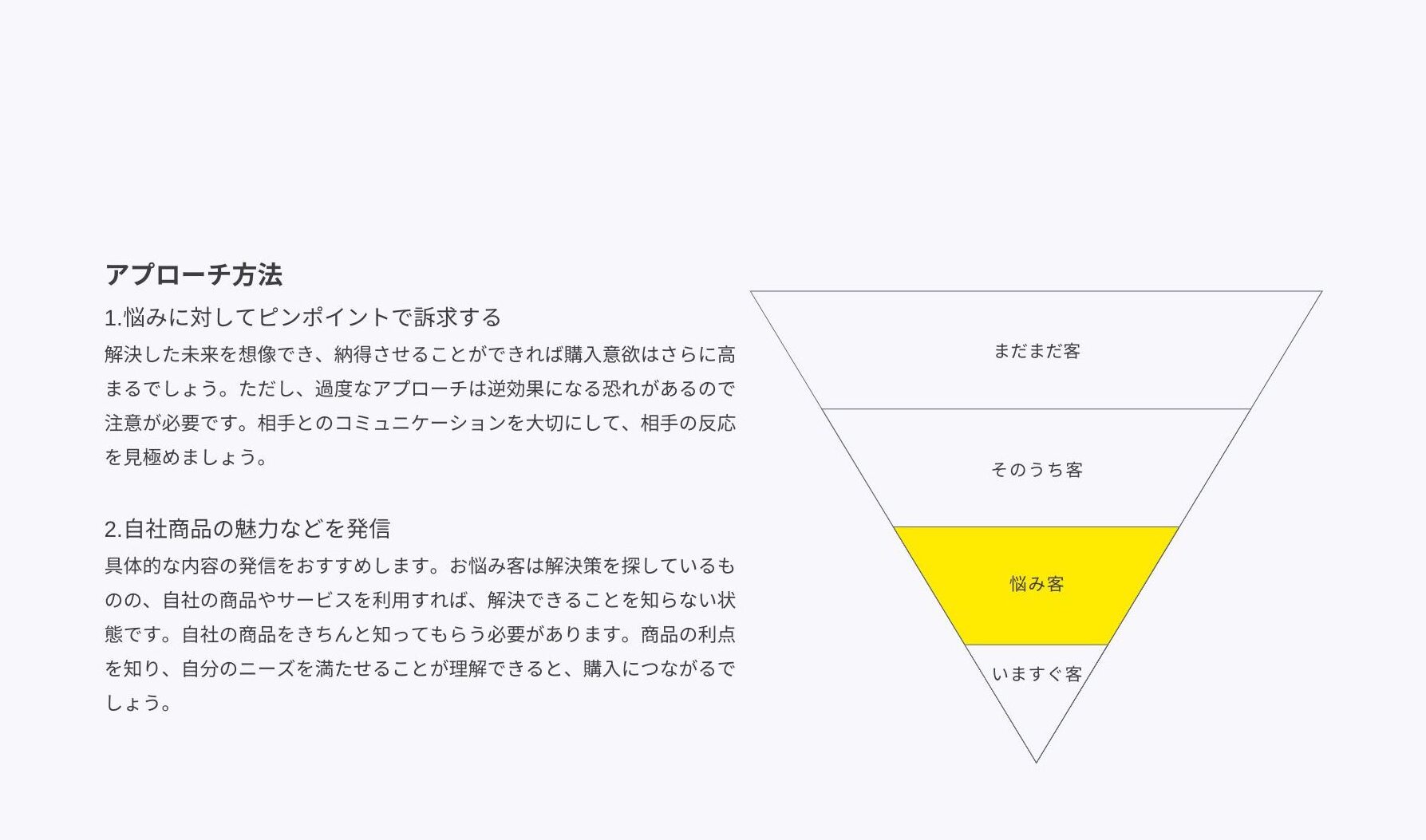

お悩み客

実際に購入をイメージし始めている分類が「お悩み客」です。購入する意思は十分にありますが、「その商品が欲しい」という明確な決め手に欠けているため、アクションを起こせていない状態です。抱える悩みや課題に対する解決策を探していることが多く、商品やサービスの利用によって解決できることを知れば、購入につながる可能性があります。

お悩み客の場合、必要性は感じているため、悩みに対してピンポイントで訴求することが効果的です。解決した未来を想像でき、納得させることができれば購入意欲はさらに高まるでしょう。ただし、過度なアプローチは逆効果になる恐れがあるので注意が必要です。しつこいアプローチによって煩わしさを感じると、購入意欲が下がる可能性があります。相手とのコミュニケーションを大切にして、相手の反応を見極めましょう。

アプローチするときは、さらに具体的な内容の発信をおすすめします。お悩み客は解決策を探しているものの、自社の商品やサービスを利用すれば、解決できることを知らない状態です。自社商品の魅力などを発信して、自社の商品をきちんと知ってもらう必要があります。商品の利点を知り、自分のニーズを満たせることが理解できると、購入につながるでしょう。

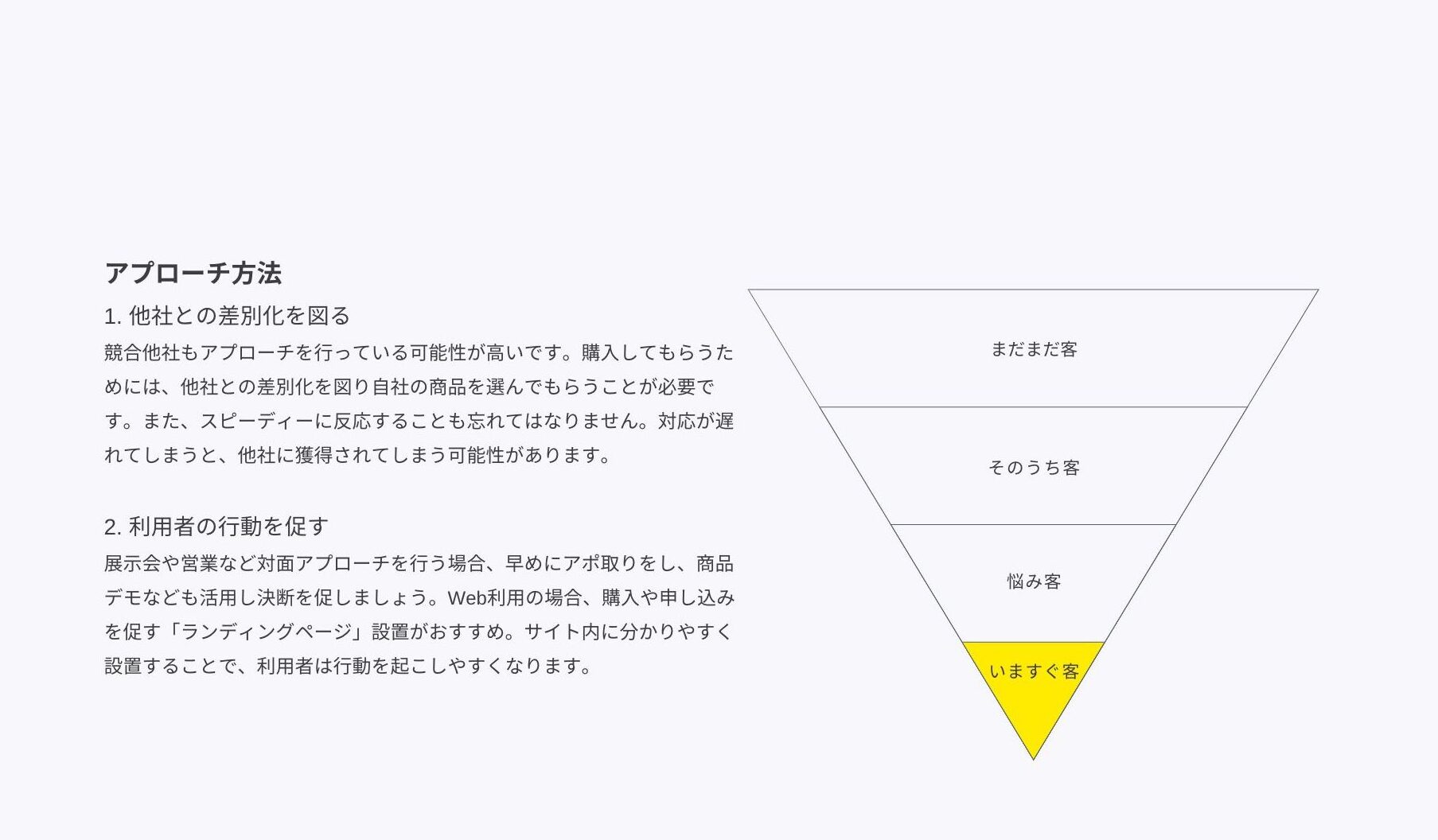

いますぐ客

購入する意志がほぼ決まっている分類を「いますぐ客」といいます。購入は決意していますが、どの商品を利用すべきか購入先を迷っている段階です。見込み客全体でみると非常に割合は少ないですが、もっとも成約に至る可能性が高い分類だといえます。金額や取引条件が合致すれば購入してくれるため、最後まで気を抜かず丁寧に商談を進めることが大切です。

「いますぐ客」は、成約につながりやすいことから多くの競合他社もアプローチを行っている可能性が高いです。購入してもらうためには、他社との差別化を図り自社の商品を選んでもらうことが必要です。また、スピーディーに反応することも忘れてはなりません。対応が遅れてしまうと、他社に獲得されてしまう可能性があります。

また、展示会や営業など対面でのアプローチを行う際には、できる限り早くアポイントを取ることが大切です。アポイントが取れたら、商品のデモなども活用して決断を促していきましょう。Webを利用する場合だと、購入や申し込みを促す「ランディングページ」の設置がおすすめです。Webサイト内に分かりやすく設置すれば、利用者も行動を起こしやすく、購入意欲が途切れることを防げます。

効率的にBtoBのリード獲得をする方法

BtoBのリード獲得を目指す際は、効率を考えることも大切です。やみくもに行動を起こしても、思うような成果は得られません。コストばかりが膨らんでしまい、費用対効果も悪くなってしまいます。

効率的な施策を実行することでコストや時間も削減でき、利益を増やすことも可能です。効率的なBtoBのリード獲得を心掛けましょう。

- 効率的にリード獲得をするなら断然オンライン!

- 分析・効果検証・改善を繰り返すことで効率的になる

効率的にリード獲得をするなら断然オンライン!

BtoBのリード獲得を効率的に行いたい場合には、オンラインによる手法がおすすめです。オンラインであればWebを利用するため、より多くのターゲットにアプローチができます。メールやWebサイトなどを活用すると、内容を作成して配信するだけなので、不特定多数へのアプローチが容易です。訪問営業や展示会などと比べ、労力やコストも削減できます。

また、結果を数値で確認できることもおすすめする理由のひとつです。オンラインを活用した手法であれば、さまざまなデータを数値として取得できます。数値として確認することで明確な分析がしやすく、改善や対策もより具体的に行うことが可能です。合理的な改善策に繋がるため、効率的にリード獲得をしたい場合はオンラインがよいでしょう。

見込み客の獲得方法として、オンラインでの集客を考えている人はこちらも併せてお読みください。

分析・効果検証・改善を繰り返すことで効率的になる

リード獲得を行うときは、「分析・効果検証・改善」を繰り返し徹底することが大切です。ビジネスの基本とされるものですが、繰り返しながら進めていくことで、効率的に成果を目指せます。

さらに効率を上げたいときは、MAツールの導入も検討してみてください。マーケティングに必要な機能が備わっており、自動で管理や分析ができるので、さらに業務の効率を上げることができます。MAツールには、さまざまな種類が存在しており、備わっている機能や料金はサービスによって異なります。より効率を上げるためには、自社の目的や環境に適したMAツールを選ぶことが大切です。

なお社内に必要なリソースがないときは、専門家に依頼することもおすすめです。コストは掛かりますが、専門家による高水準なマーケティングが可能なため、リード獲得も捗ることに期待できるでしょう。

BtoBリード獲得で見るべきKPI一覧(リード獲得の段階)

BtoBリードの獲得を目指していくにあたり、KPIの指標はきちんとチェックしなければなりません。ただし、チェックすべきKPIは、施策のフェーズによって異なります。

まずは、リード育成の段階で見るべきKPIについて解説していきます。

CPL(Cost Per Lead):1件あたりのリード獲得単価

CPLは、1件のリードを獲得するのにいくらコストがかかったかを示す指標です。広告施策やコンテンツ施策の費用対効果を評価する際の基本となります。

計算式は「施策にかけた費用 ÷ 獲得リード数」です。仮に、10万円の広告費で50件のリードが取れた場合、CPLは2,000円となります。CPLが低ければ効率よくリードを集められていると判断できますが、注意すべきは安ければ良いわけではないことです。

CPLが安くても、営業につながらない質の低いリードばかりでは本末転倒です。重要なのは、CPLと商談化率や受注率をセットで見ることといえます。広告やチャネルごとにCPLの傾向を分析し、成果につながる媒体に絞っていくことが運用改善に必須です。

CVR(Conversion Rate):LPやフォームのコンバージョン率

CVRは、「特定のページに訪れた人のうち、どれだけの人がリードとして転換したか」の指標です。

ランディングページや問い合わせフォーム、ホワイトペーパーダウンロードなどの最終アクションを計測対象とし、「コンバージョン数 ÷ セッション数 × 100」で算出します。

たとえば、100人がLPに訪れて5人が資料請求したなら、CVRは5%です。CVRが低い場合は、訴求内容・デザイン・CTA(行動喚起)・フォームの項目数などに問題がある可能性あると考えられます。

CPLだけで判断するのではなく、CVRが高いページやチャネルを特定することで、より効率的な獲得施策が組み立てられるでしょう。

セッション数/広告クリック数:そもそも流入しているか

どれだけ優れたLPやコンテンツを用意していても、そもそもユーザーがサイトに訪れていなければ成果は出ません。

そこで注目すべきなのが、「セッション数」や「広告クリック数」といった流入段階のKPIです。セッション数はGoogleアナリティクスなどで確認できるため、自社サイトと連携しておきましょう。

広告施策であれば、クリック数やインプレッションとの比較で効果を測ることが可能です。この数字が伸びていない場合は、広告のクリエイティブやターゲティング、SEO対策のキーワード設定などに課題があると考えられるでしょう。

逆に、流入は十分なのにCVRが低い場合は、サイト内部に問題があると仮説が立てられます。セッション数はリード獲得の入口として、まず確認すべき基本指標であることを把握しておきましょう。

ホワイトペーパーDL数/資料請求数:コンテンツ経由の反応数

BtoBマーケティングにおいて、ホワイトペーパーや資料請求はリード獲得の主要チャネルのひとつです。「どの資料が、どのくらいダウンロードされたか」「どのチャネルから流入したユーザーが反応したか」を確認できます。

重要なのは、単純に数だけでなく、資料の内容とペルソナのマッチ度を意識することです。専門性が高く、実務に直結する内容の資料は、質の高いリードを引きつける傾向があります。

また、CTAの配置や見出しの工夫でDL率は大きく変わります。複数の資料を用意して、ダウンロードされた資料別にリードの商談化率を比較することで、「本当に意味のあるコンテンツ」が見えてくるでしょう。

名刺獲得数(オフライン施策)

展示会やセミナー、商談会などのオフライン施策での成果指標として重視されるのが名刺獲得数です。

イベントに出展しても、名刺を獲得できなければリードとしてカウントされません。ただし、数を追うのではなく、「どの役職・業種の名刺が多かったか」「初回アプローチに応じてくれる見込みがあるか」といった質の観点をセットで見ることが重要です。

獲得した名刺がそのまま営業につながらない場合は、ブースの訴求や声がけのトークスクリプト、資料の内容に課題がある可能性も視野に入れておきましょう。アプローチそのものを改善することで、商談化に進む機会を増やせる可能性があります。

BtoBリード獲得で見るべきKPI一覧(リード育成の段階)

ここからは、リード育成の段階で見るべきKPIを解説します。何をチェックしたら良いのか、以下から見ていきましょう。

メール開封率・クリック率:メルマガなどのエンゲージメント指標

メール開封率やクリック率は、メルマガやナーチャリングメールがターゲットに届き、どれだけ関心を引けたかを測る指標です。

開封率は件名・配信タイミングの影響を受けやすく、クリック率はメールの中身(コンテンツやCTA)が魅力であるかを反映する指標でもあります。

仮に、開封率20%以上・クリック率3%以上を基準とするなら、それを下回る場合は件名や本文の改善が必要と判断できます。

BtoBでは、開封率が高くてもクリックされない場合、「情報提供は届いているが、行動にはつながっていない」状態です。継続的に接触しつつ、次のアクションを取りたくなる導線設計(無料相談・事例紹介など)が求められるでしょう。

スコアリング対象行動数:特定ページ閲覧やセミナー参加など

スコアリング対象行動数とは、リードがどれだけ「関心の高い行動」を取っているかを測るKPIです。具体的には、製品ページの閲覧や価格表のダウンロード、セミナー参加、無料相談申し込みなどが該当します。

スコアリング対象行動数は、ユーザーの行動に対して一定のスコアを加算していくことが一般的です。「価格ページを3回見たら10点加算」など、行動ごとに得点を設定し、一定スコアを超えたら営業アプローチの対象とするようなイメージです。

上記の対応により、リストの中から「今アツいリード」が浮き彫りになり、営業が効率よく動けるようになります。

ただし、スコアの基準は定期的に見直しましょう。定期的に見直すことで、行動と実際の受注率に生じたズレがある際に、スコア設計を微調整しやすくなります。

MQL数:マーケから営業に渡せるレベルのリード数

MQLは、「営業に渡しても問題ないと判断できるリード」のことです。資料請求やセミナー参加などの反応があり、かつスコアや属性で一定の条件を満たした状態で初めて、MQLとしてカウントされます。

MQL数は、マーケティング部門がどれだけ有望なリードを営業に引き渡せたかを示す重要なKPIです。ただし、「営業がフォローしたくないリード」までMQLに含めてしまうと、営業担当との認識・把握にズレが生じやすくなるため注意してください。

なお、MQL数が伸び悩む場合は、コンテンツの質、スコアリング設計、ターゲットの精度などを再点検し、常に最適な状態にしておくことが重要です。

MQL転換率

MQL転換率とは、マーケティングから営業に渡したリードのうち、どれだけが商談化につながったかを示す指標です。

たとえば、100件のMQLのうち20件が商談に進んだ場合、MQL転換率は20%です。ここが極端に低い場合、渡しているリードの質に問題があるか、営業部門でのアプローチ方法に課題がある可能性があります。

この指標は「マーケと営業の協働がうまくいっているか」を可視化する非常に重要なバロメーターです。定期的に両部門でこの数値を振り返り、改善施策やMQL定義の見直しにつなげるべきでしょう。

BtoBリード獲得で見るべきKPI一覧(営業連携・成約の段階)

BtoBリード獲得で見るべきKPIの中には、「営業連携・成約の段階」のフェーズに該当するものもあります。どのようなKPIを見れば良いのか、以下から見ていきましょう。

SQL数:営業がアプローチ可能と判断したリード数

SQL)とは、MQL(マーケティングが有望と判断したリード)の中から、営業が「アプローチの価値あり」と判断したリードのことです。

つまり、MQLを受け取った営業が内容を精査し、「実際に話を進めたい」と見込んだリードがSQLに該当します。SQL数は、マーケと営業の連携が機能しているかを示す重要な中間指標です。

MQLの質が低ければSQLにはなりませんし、逆に営業がリードを正しく評価できていない場合も見直しが必要です。定期的にマーケと営業でMQL→SQLの基準をすり合わせ、共通理解を持って評価を行うことで、受注につながる「質の高いリード供給」の精度が上がります。

商談化率(アポ率):MQL → 商談に進んだ割合

商談化率は、MQLのうちどれだけが営業と実際にアポを取り、商談フェーズに進んだかを表す指標です。「アポ率」とも呼ばれ、MQLの見込みがどれだけ現実的であったかを確認します。

もし、100件のMQLのうち30件が営業と面談できた場合、商談化率は30%です。商談化率の数値が低い場合は、MQLのスコア基準が甘すぎる、ナーチャリングが足りない、初期連絡時のフローに課題があるなど、複数の要因が考えられます。

逆に、商談化率が高ければ、ターゲティングやナーチャリング施策がうまく機能している証拠です。そのため、商談化率はKPIとしてだけでなく、営業プロセスの改善点を洗い出す指標としても重要な指標といえます。

成約率(案件化率):商談 → 契約に至った割合

成約率(案件化率)は、営業が対応した商談のうち、どれだけが実際の契約=受注に結びついたかを示す最終的な成果指標です。仮に、月に20件の商談があり、そのうち5件が受注できた場合、成約率は25%となります。

成約率の高さは、営業のクロージング力や提案力が適していると判断でき、低ければ「リードの質」「商談のタイミング」「競合対策」などに課題がある可能性があります。

マーケティング側としては、どのチャネルや施策から入ったリードが成約率が高かったのかを分析し、「売上に直結する施策」を選んだり、投資判断に活用したりすることが可能です。

LTV(顧客生涯価値):リードが顧客化した後の利益貢献

LTV(顧客生涯価値)は、獲得した顧客が長期的にどれだけの利益を生み出してくれるかを測るKPIです。単発の契約で終わるのか、継続的にアップセル・クロスセルにつながるのかで、1件のリードの価値は大きく変わります。

たとえば、月額5万円のサービスを2年継続してくれれば、LTVは120万円と算出ができるため、マーケティングの投資判断にも関わる重要な指標です。

LTVが高い顧客の共通点(業種・職種・導入背景など)を分析すれば、より質の高いリード獲得・育成につなげる戦略を立案できます。そのため、短期のCPLや成約率だけで判断するのではなく、LTVを軸にKPI設計を見直していきましょう。

CAC(顧客獲得コスト):1件あたりの顧客獲得にかかった費用

CAC(顧客獲得コスト)は、1件の新規顧客を獲得するのにかかった総コストを示す指標で、「マーケティング費用+営業人件費+制作費など」すべてを含めて算出します。

もし、月間50万円の施策費用で10件の成約があった場合、CACは5万円です。基本的に、CACはの数値は、LTVとのバランスで判断します。

LTVが50万円でCACが5万円なら効率的ですが、逆にLTV10万円に対してCACが8万円では赤字スレスレです。つまり、CACは「この顧客獲得コストは妥当だったのか」を評価する最終的なコスト指標といえるでしょう。

BtoB企業におすすめのリード獲得サービス5選

BtoB企業がリード獲得するにあたって、便利なサービスは多いです。必要な営業活動を効率化したり、自動化したりできるため、リソース不足に悩んでいる企業はぜひ参考にしてみてください。

Musubu

Musubuは、法人営業に特化しているリード獲得サービスです。大手企業からベンチャー企業に至るまで、企業規模を問わず多くの現場で導入されています。

140万件以上のリストから、ターゲティングしたい企業を選ぶことができ、より成功率の高い営業活動を実施できます。

管理画面もシンプルで使いやすく、直感的に利用できるように工夫されているのが特徴です。

| 料金 | 標準プラン(6か月):5万円/月標準プラン(12か月):4万5,000円/月スモールプラン:6万円/月ミディアムプラン:12万円ラージプラン:33万円/月 |

| サイトURL | https://musubu.in/ |

| 実績ページ | https://musubu.in/casestudy/ |

| 実績事例 | ・株式会社acrioにて導入後、リスト作成から営業メール、フォーム送信などを一元管理し、効率化 ・株式会社ラクスにて導入後、メール反応率が4倍向上 |

| 会社所在地 | 京都府京都市中京区山崎町235 4F |

DORIRU

DORIRUは、「商談チャンスを増やすこと」に重きを置いたサービスです。ターゲット企業からの流入の少なさに課題がある現場や、商談数・案件の不足が問題となっている企業におすすめできます。

単純にアポイントを獲得するだけではなく、提案や商談の次のステップに促せるよう伴走してくれるサービスです。

導入企業数は300社以上にも及び、さまざまな有名企業の導入実績も豊富です。

| 料金 | 要問い合わせ |

| サイトURL | https://doriru.co.jp/ |

| 実績ページ | https://doriru.co.jp/case/ |

| 実績事例 | ・NTT印刷株式会社にて導入後、商談数や案件化率が向上 ・SREホールディングス株式会社にて導入後、インサイドセールスの組織強化を促進 |

| 会社所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目19-19 恵比寿ビジネスタワー8階 |

BizHint

BizHintは、IT領域や、SaaSなどの領域のリード獲得をサポートするサービスです。成果報酬型であるうえに、初期費用も無料であるため利用を検討しやすいのがメリットです。

営業活動に必要なメルマガ作成や、配信、リードデータの取得などの手間を省けます。専用のダッシュボードから、さまざまなデータを一目で確認できるため、業務の効率化も可能です。

| 料金 | 要資料ダウンロード |

| サイトURL | https://advertisement.bizhint.jp/ |

| 実績ページ | https://advertisement.bizhint.jp/ |

| 実績事例 | ・SmartHRにて導入後、毎月新規の会員が増加 ・LegalForceキャビネにて導入後、契約管理工数の削減を実現 |

| 会社所在地 | 東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル13階 |

BizBa-Lead

BizBa-Leadは、営業活動そのものだけではなく、「営業戦略」から担ってくれるサービスです。新規開拓営業に特化していて、リストの自動生成や企業検索、営業管理などができます。

日本の法人企業およそ100万件のデータベースから、わずか10秒程度で新規顧客リストを取得できるため、営業活動をよりスピーディーにすすめることが可能です。

日々の成果を可視化した管理画面で、営業効果も一目瞭然であるため始めてでも使いやすく・理解しやすいサービスです。

| 料金 | 要問合せ |

| サイトURL | https://bizba-lead.com/ |

| 実績ページ | 掲載なし |

| 実績事例 | 掲載なし |

| 会社所在地 | 大阪市北区鶴野町1番9号 梅田ゲートタワー13階 |

アイティメディア

アイティメディアは、リード獲得のほか、リードの活用やコンテンツの制作など、幅広く担ってくれるリード獲得サービスです。

サービスの運用実績は15年以上にも及び、さまざまな改善を経て多くの企業に導入されています。

テレマーケティングやABMレポート、リードカスタム納品サービスなど、オプションも充実しています。現場の課題に合わせてオリジナルのスタイルで導入できるでしょう。

| 料金 | 要問合せ |

| サイトURL | https://promotion.itmedia.co.jp/lp/leadgen |

| 実績ページ | 掲載なし |

| 実績事例 | 掲載なし |

| 会社所在地 | 東京都千代田区紀尾井町3-12 |

まとめ

リード獲得は業績を左右する重要な業務の一つです。その手法にはさまざまなものがありますが、やみくもに行っても成果にはつながりません。成果を出すために、以下のポイントを意識してリード獲得を行ってみてください。

- リード獲得は自社に合った手法を選ぶことが大切

- 見込み客は、分類に応じて適切なアプローチを行う必要がある

- リード獲得は効率よく行う

ポイントを理解することで、見込み客へ適切なアプローチをすることが可能です。リード獲得を効率よく行っていき、顧客の獲得を目指しましょう。

商材・サービスに適した効率的なBtoBのリード獲得

効率的なリード獲得の仕組みづくりは出来ていますか?

- 自社に適したリード獲得の仕組みを作りたい

- オンラインのリード獲得を強化していきたい

- BtoBのリード獲得の支援会社を探している

Webコンサルティングなら

THINkBALにお任せください

Works

事例紹介

Relation 関連記事

- コンテンツマーケティング

2023/12/17BtoB企業がコンテンツマーケティングをする上でかかる費用とおすすめの施策5選

- コンテンツマーケティング

2023/12/15BtoB企業のコンテンツマーケティングは代行会社に依頼しよう|厳選したおすすめの会社を紹介

- マーケティング

2024/7/18BtoB向けランディングページの作成と運用方法

- マーケティング

2023/10/1【成功事例17選】自社に合ったWeb集客を知って売上向上を図ろう

- コンテンツマーケティング

2024/4/28BtoBマーケティングでコンテンツ制作するメリットとポイントを紹介!失敗しないための注意点も

- マーケティング

2025/9/18リード獲得に最適な手法は?BtoBとBtoCの施策の違いや注意点

What's New 新着情報

- Web制作

2026/2/13おすすめのWebサイト制作の代行会社8社!選び方のポイントも紹介

- Web制作

2026/2/13もう迷わない|プロが教える信頼できるサイト制作会社の選び方ガイド

- Web制作

NEW2026/2/13パーソナルジムのホームページ制作で集客する方法とおすすめ制作会社8選

- UX/UIデザイン

2026/2/13【プロも愛用】おすすめフォント10選|無料・日本語対応・おしゃれで使いやすい神フォント【2025年版】

- Web制作

NEW2026/1/31WordPress制作会社おすすめ25選!費用相場と選び方を徹底解説

- Web制作

2026/1/31コーポレートサイト制作の始め方|費用相場・手順・会社選びを解説

Recommend オススメ記事

- Web制作

2025/9/19BtoBサイトでおすすめの制作会社15選|BtoBビジネスで成功するには

- Web制作

2025/10/2ホームページリニューアルの費用相場は?内訳と安く抑えるポイントを解説

- Web制作

2024/4/28採用サイトの集客方法5選!採用に必要なコンテンツは?

- UX/UIデザイン

2025/11/30問い合わせボタンとは?効果的なデザインと作り方・参考事例10選を徹底解説

- Web制作

2024/9/19オウンドメディアの運用方法|成果の出るポイントを押さえて運用しよう

- Web制作

2026/1/5ブランドサイト事例15選!デザイン参考例と制作の流れを徹底解説

- Web制作

2025/9/30コーポレートサイトのSEO対策は必要?対策方法や注意点

- Web制作

2024/5/5採用サイトの改善方法とは?課題の見つけ方やリニューアルのポイントについても解説

- コンテンツマーケティング

2024/4/6コンテンツマーケティングの効果的な進め方とは?3つの成功事例も紹介